平安時代の貴族も食べていた!? 食事にするりと取り入れたい”こんにゃく”

ここ数年、わが家の常備食品にランクインしているこんにゃく。糸こんにゃくか板こんにゃくのどちらかは、常に冷蔵庫でどっしりと出番を待っています。

こんにゃくを食する頻度といえば以前は、おでんやすき焼きの具材、またはお祭りで玉こんにゃくを買うなど、日常ではなくどちらかというと季節感を味わいたいときや非日常を楽しむ特別感のある存在でした。それがあら不思議、気づいたら普段の食卓に欠かせない食材となっていたのです。まるで、するりと懐に入り込まれた気分。

特別な日にしか会えないから好きだったわけではなく、改めて考えてみると、実はもともとこんにゃく愛好家だったのかもしれない。それを裏付けるようにおでんには、糸こんにゃくと板こんにゃく両方を入れるのが当たり前だった。やっぱり好きなんだ。

いろんな形状で食卓を楽しませてくれるこんにゃくですが、縄文時代に植物として伝来しました。食べるようになったのは平安時代からと言われています。その頃はまだ貴族だけが食べる高級食材。ということは紫式部や清少納言も食べていたのかしら。その後、江戸時代には庶民にも普及。

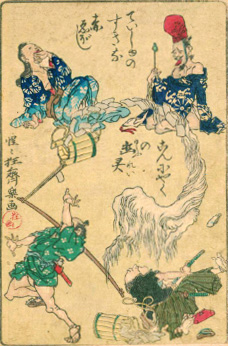

江戸の暮らしでよく目にするのが棒手振り(ぼてふり)と呼ばれる商い。天秤棒を担いで両側に商品を吊るして売り歩く行商人ですが、こんにゃくもこんにゃく屋が棒手振りで庶民のもとへ。浮世絵師の河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)が描いた『暁斎百図』には、棒手振りが担ぐ桶のなかから飛び出したこんにゃく幽霊の姿が描かれています。

幽霊といえば「お~ば~け~だ~ぞ~」と両手を前に垂らしているイメージですが、このおばけの様子とこんにゃくのぶるぶるぐにゃぐにゃ定まらない様子から、頼りない様子を表す「こんにゃくの幽霊」ってことわざもあるんだそう。浮世絵からことわざまで、こんにゃくは江戸時代から愛されている食材だったのですね。

さて、こんにゃくは食物繊維が豊富に含まれていることは知っている人も多いけど、実はカルシウムも多く含まれています。ですから栄養がないなどと軽んじてはいけないのです。手軽に取り入れたいこんにゃく料理ですが、味がしみこみにくいから時間がかかって面倒だという人もいます。そうであれば、糸こんにゃくが使いやすくておすすめ。

お弁当にもおすすめ。ピーマンと糸こんにゃくのきんぴら

お弁当にもおすすめ。ピーマンと糸こんにゃくのきんぴら <材料> 糸こんにゃく ピーマン 酒 しょうゆ みりん <作り方> 調味料を合わせる 酒・…

関連記事

春雨はダイエットに向いているのか? インターネットで見かける春雨に関する記事には「ダイエットに向いている」「ダ...

具材たっぷりサラダを作ることが増えたので、食卓に上がる出番が多くなった鶏のササミ。これまでササミはフォークを使...

お手軽で簡単に作れるおつまみ「ちくきゅう(ちくわきゅうり)」おかずが足りない、あともう1品欲しい、考えるのが面...

illustratorのデータをやりとりしていると、データが開けないことや保存バージョンについて、下記のような...

ルビを振ったチラシやパンフレットをよく見かけるようになりました。合理的配慮の観点からも、「るびなし」「るびあり...

ぬか床に食材を漬け続けていると、ぬか床が水っぽくなってきます。これは野菜から水分が出るので避けられないこと。水...